La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) également appelée responsabilité sociale des entreprises est définie par la commission européenne comme l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

Premiers pas RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises

- Déclinaison du développement durable pour les entreprises

- Le nombre d’entreprises concernées par ces obligations ne cesse d’augmenter

- Norme ESRS : Ensemble de normes et d’indicateurs définis à l’échelle européenne afin de cadrer l’impact et le reporting des entreprises sur le sujet du développement durable (3 volets : environnemental, social, gouvernance)

Des outils

- Economie circulaire : Produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets

- Reporting extra-financier : Directive CSRD pour harmoniser le reporting des entreprises européennes

- Raison d’être : Vision de l’entreprise, son cap, sa stratégie globale mais aussi la manière dont elle effectue son métier (ses valeurs)

- Société à mission : Affirmer publiquement sa raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux

- Comptabilité triple capital : Intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans les bilans et compte de résultats de l’entreprise.

- Valoriser les engagements: communication responsable, labellisation et certification

La communication engagée au coeur de la stratégie RSE

Pourquoi s’engager dans un parcours d’adaptation au changement climatique ?

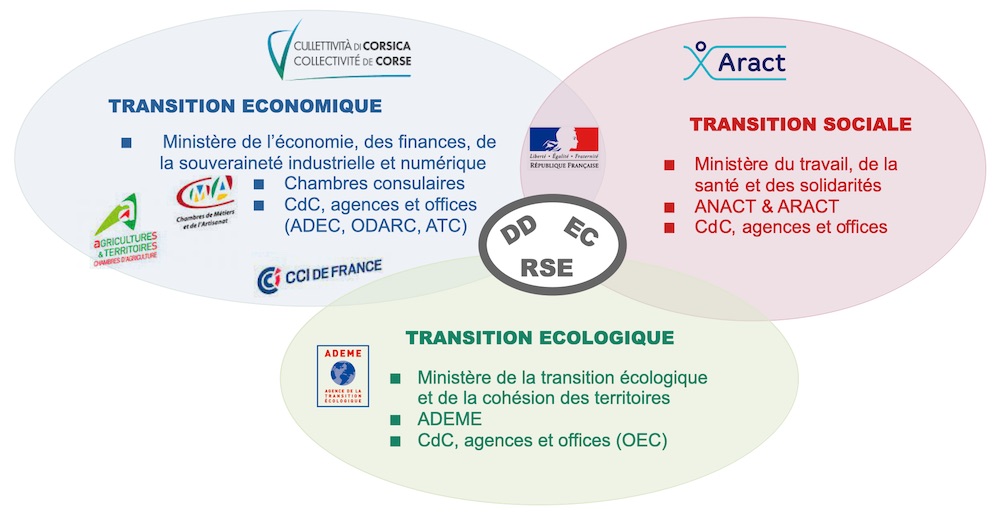

Coopération

Développement Durable

Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

17 objectifs ont été définis par l’ONU pour répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.

Responsabilité Sociétale (ou sociale) des Entreprises

Elle est la déclinaison pour les entreprises du développement durable.

C’est un « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire » (définition « livret vert » de la commission européenne)

Economie Circulaire : s’engager dans la RSE

L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s’agit de passer d’une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire.

Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit avant destruction finale. Il met notamment l’accent sur de nouveaux modes de conception, production et consommation, le prolongement de la durée d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation et le recyclage des composants.

Sensibiliser et impliquer les parties prenantes dans la démarche RSE

Ensemble des catégories d’acteurs avec lesquelles l’entreprise est en relation. L’activité de l’entreprise a un impact direct ou indirect sur ces acteurs, et ces acteurs ont une influence plus ou moins importante sur l’entreprise. Dans une certaine mesure, l’entreprise dépend de chacune de ses parties prenantes pour sa survie à long terme, et inversement.

Les principales parties prenantes internes sont les employés et les actionnaires ; les principales parties prenantes externes sont les clients/consommateurs, fournisseurs, concurrents, pouvoirs publics, investisseurs, associations (dont ONG), citoyens.

La communication responsable: s’engager et le faire savoir

La communication engagée c’est mettre en avant ses valeurs plus que ses produits, c’est partager ses engagements plutôt que ses résultats, c’est oser adresser des sujets de société et s’engager.

C’est aussi utiliser des méthodes et supports de communication plus respectueux de l’environnement dont les messages et images auront un impact positif. La communication responsable est à la fois le reflet des bouleversements socio-économiques et environnementaux qui secouent les entreprises du monde entier, mais également la promotion de ces changements en les rendant toujours plus visibles aux yeux du grand public, creusant ainsi la différence entre les compagnies enfermées dans leurs habitudes archaïques à celles qui ont fait le choix du juste, de l’engagement sociétal, du respect de l’environnement.

Depuis 70 ans, les préoccupations environnementales, sociales et économiques ont pris une importance croissante à l’échelle mondiale et la RSE s’inscrit durablement dans le paysage des entreprises :

- 1953 : Howard Bowen publie « Social Responsibility of the business man, » introduisant le terme « Corporate Social Responsibility » (RSE). Bowen met en avant l’idée que les entreprises sont des acteurs sociaux avec des responsabilités envers la société

- 1970 : Milton Friedman affirme que la responsabilité sociale des entreprises est d’augmenter leurs profits, reflétant le scepticisme des années 1970

- 1980 : Émergence d’une vision plus holistique de l’entreprise, considérant qu’elle est responsable envers ses parties prenantes, y compris les employés, les fournisseurs et les communautés locales.

- 1987 : Le rapport des Nations Unies « Notre avenir à tous » introduit le concept de développement durable, défini comme un développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures

- 1992 : Le sommet de Rio donne naissance à l’Agenda 21 et à deux conventions internationales sur le climat et la biodiversité

- 1997 : Le Protocole de Kyoto vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, complétant la convention sur les changements climatiques de Rio

- 2000 : Le pacte mondial des Nations Unies à l’initiative des Nations Unies visant à inciter les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable (10 principes relatifs aux droits de l’Homme, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption)

- 2001 : La loi NRE a pour objectif d’améliorer la transparence dans les relations économiques et la prise en compte du développement durable dans les activités des entreprises. Il s’agit de la mise en application de la RSE avec la diffusion d’un reporting social et environnemental par les entreprises côtés.

- 2002 : Le Sommet de Johannesburg met en lumière le rôle essentiel des entreprises dans la promotion de la durabilité

- 2005 : Ratification du protocole de Kyoto par 182 pays, mettant en avant le changement climatique comme un enjeu majeur du développement durable

- 2010 : Norme ISO 26000. Il s’agit d’une norme de l’Organisation internationale de normalisation qui provient d’un travail commun de plusieurs pays. Elle établit les grandes lignes de la RSE à l’échelle internationale et offre donc un cadre pour l’application de la RSE dans les entreprises.

- 2015 : Adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 par 193 pays à l’ONU, définissant 17 objectifs de développement durable (ODD) pour éradiquer la pauvreté et protéger la planète d’ici 2030

- 2017 : La directive RSE de 2014 appliquée en 2017 imposera aux grandes entreprises un nouveau régime de publication d’information extra-financière (DPEF : déclaration de performance extra-financière). Cette directive introduit le rapport extra-financier par les entreprises harmonisé entre les États membres de l’Union européenne en plus du rapport de gestion annuel

- 2018 : Le RGPD vise à renforcer la protection des données personnelles des citoyens de l’UE en réglementant la collecte, l’utilisation, la conservation et la divulgation des données personnelles y compris par internet ou par le biais d’objets connectés.

- 2019 : Loi PACTE permet aux entreprises de mieux prendre en considération les enjeux sociaux et environnement dans leur stratégie. Elle crée également la qualité juridique d’entreprise à mission

- 2019 : Loi Energie & Climat, L’Etat prévoit une baisse de la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030, une réduction à 50% de l’électricité d’origine nucléaire, et fixe l’objectif de neutralité carbone à 2050

- 2019 : Green Deal, Le pacte vert pour l’Europe est un ensemble de mesures visant à engager l’UE sur la voie de la transition écologique, l’objectif ultime étant d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050

- 2020 : Loi AGEC, Cette loi permet de lutter contre différents formes de gaspillage et pour transformer notre économie linéaire (produire-consommer-jeter) vers l’économie circulaire (faire du déchet une ressource) et le “zéro-déchets”

- 2021 : Loi REEN pour le numérique responsable, Elle vise à permettre une prise de conscience de tous les acteurs économiques et notamment des collectivités territoriales sur les enjeux environnementaux liées à l’industrie du numérique

- 2021 : Loi Climat & Résilience, issue de la la Convention citoyenne pour le climat accélère la transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire

- 2023 : Modification de la loi Energie & Climat, Le dispositif des bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) prévoit la réalisation d’un bilan d’émissions et d’un plan d’action volontaire visant à les réduire tous les trois ou quatre ans

- 2024 : Applicable depuis le 1er janvier 2024, la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) fixe de nouvelles normes (ESRS) et obligations de reporting extra-financier. Elle concerne les grandes entreprises et les PME cotées en bourse

RSE : Déclinaison du développement durable pour les entreprises

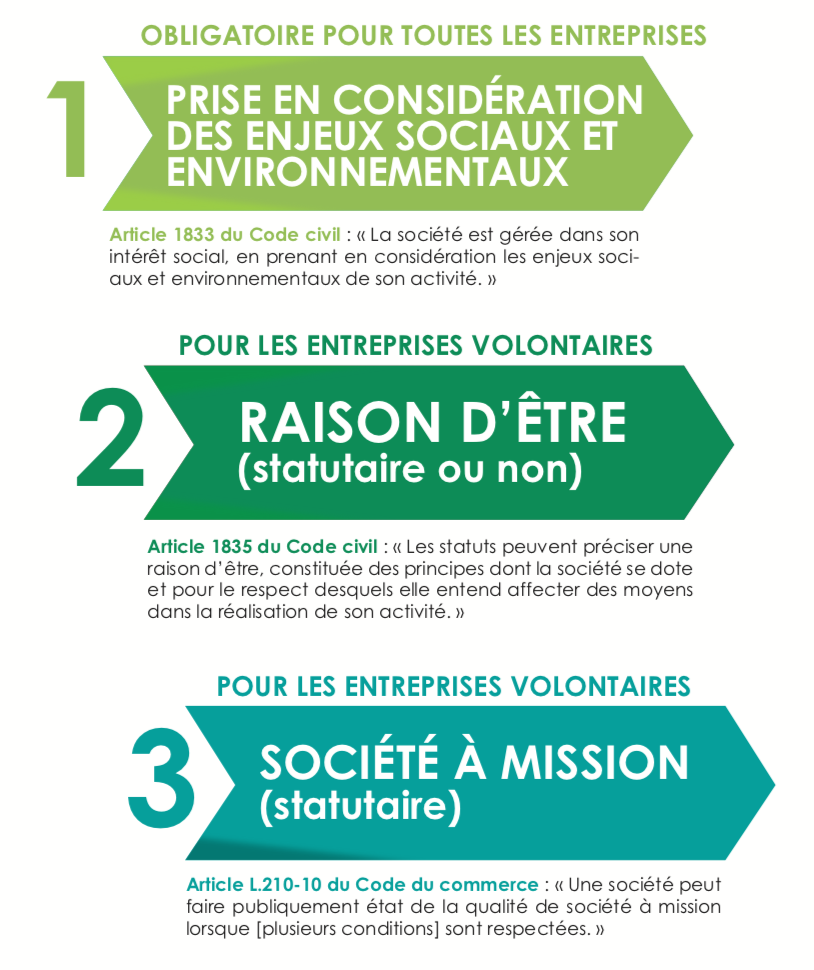

La loi Pacte de 2019 complète la définition de la société. Le Code civil (art. 1833) précise désormais que la société, en plus d’avoir un objet licite et d’être constituée dans l’intérêt commun des associés, doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

La loi Pacte consacre la notion de RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) en demandant à toutes les sociétés, quelles que soient leur taille ou leur forme juridique, de prendre en considération les enjeux sociaux (y compris les enjeux dits sociétaux) et environnementaux de leur activité.

Cette évolution juridique se traduit par des actions concrètes à mettre en œuvre au sein de l’entreprise, qui relèvent d’une démarche de RSE.

La mise en œuvre de la RSE en entreprise répond à une attente de plus en plus forte de ses parties prenantes :

- 51 % des français considèrent qu’une entreprise doit être utile pour la société dans son ensemble, devant ses clients (34 %), ses collaborateurs (12 %) ou ses actionnaires (3 %) ;

- près de 30 000 étudiants français ont signé en septembre 2018 « Le Manifeste étudiant pour un réveil écologique » pour questionner les entreprises sur leurs objectifs environnementaux ;

- 69 % des actifs français seraient prêts à s’engager dans la démarche RSE d’une entreprise et 58 % considèrent que la politique RSE d’une entreprise est un critère important au moment de choisir d’y travailler.

La RSE est une démarche au service de la stratégie de l’entreprise et de son attractivité. Le développement d’une démarche RSE peut notamment contribuer à :

- attirer les talents et renforcer l’adhésion des salariés au projet d’entreprise ;

- maîtriser plus efficacement ses risques (opérationnels, environnementaux, sociaux, réglementaires, juridiques, financiers, de réputation, etc.) ;

- réduire les coûts ; par exemple, en faisant des économies de ressources (eau, énergie, matières premières) ;

- créer des opportunités d’affaires avec les donneurs d’ordres ;

- anticiper les évolutions de marché ; par exemple, en identifiant mieux les signaux faibles grâce au dialogue avec les parties prenantes ;

- améliorer son agilité ; par exemple, l’innovation sociale et managériale permet de développer la capacité d’adaptation de l’entreprise ;

- développer sa capacité d’innovation, en prenant en compte des enjeux de durabilité dans le développement de nouveaux produits et services ;

- faciliter son accès à des financements ; les investisseurs et les banques intégrant de plus en plus la RSE dans leur appréciation des entreprises.

La RSE est donc un moyen pour le dirigeant de renforcer la performance globale de son entreprise et de garantir sa pérennité à court, moyen et long termes.

Mettre en place une démarche RSE, c’est choisir d’aller au-delà du « simple » cadre contraignant. Se saisir de sa responsabilité sociétale implique donc de commencer par se mettre en conformité avec les différentes obligations juridiques et réglementaires qui peuvent incomber à votre entreprise, pour ensuite aller au-delà.

Cependant, le cadre réglementaire et juridique évolue régulièrement, et tend en France à rattraper les actions mises en place par les entreprises les plus engagées. Ce qui était hier une démarche volontaire (communiquer de manière transparente sur des activités sociales et environnementales) est devenu une contrainte pour certaines entreprises. Et le nombre d’entreprises concernées par ces obligations ne cesse d’augmenter.

Agir maintenant pour sa responsabilité sociétale, c’est s’inscrire dans un mouvement qui prend les devants des futures évolutions réglementaires décidées en Europe et en France.

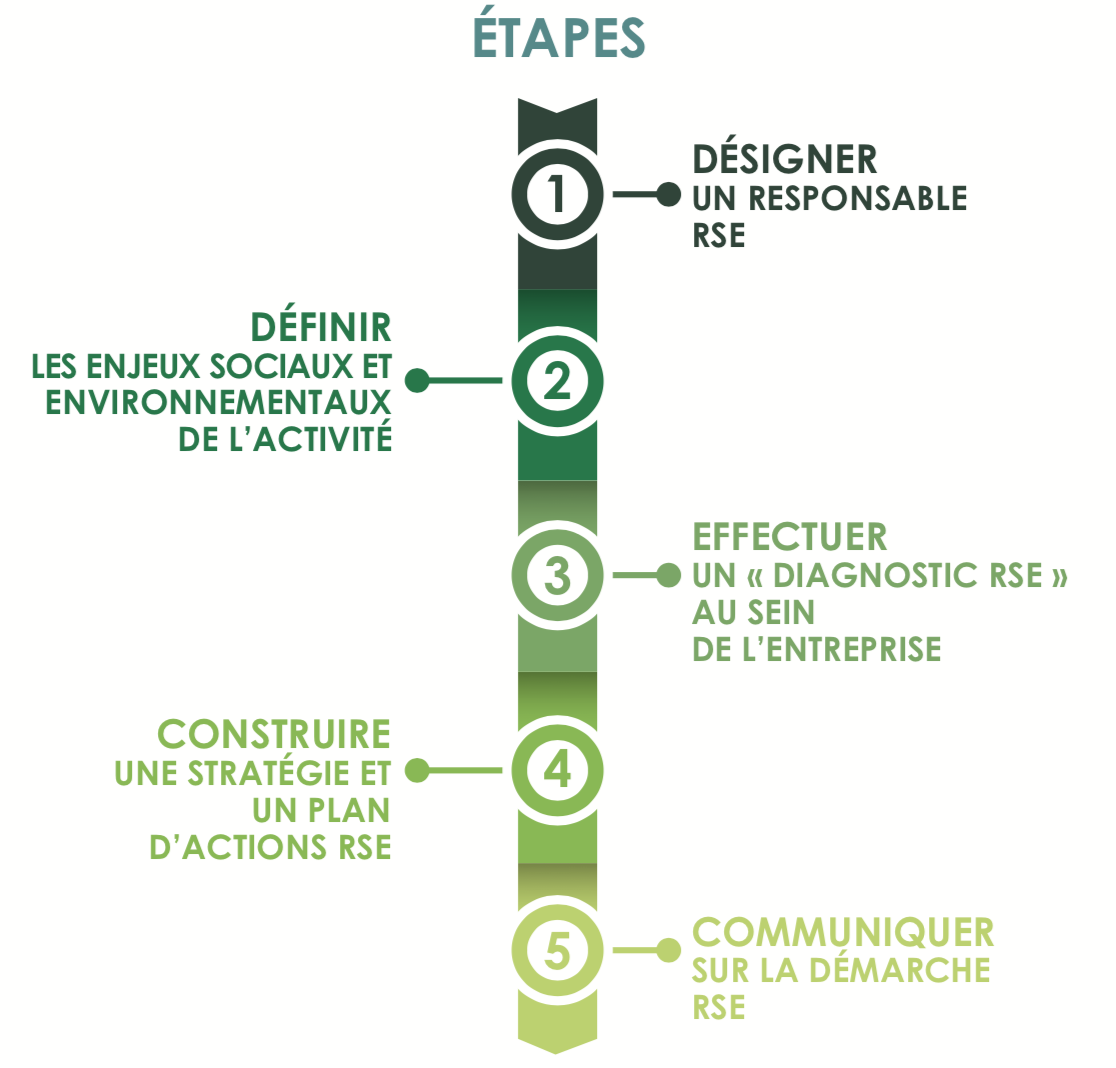

1. La RSE est une démarche propre à chaque entreprise.

2. La démarche RSE doit être ancrée dans la stratégie de l’entreprise.

3. Chaque entreprise mène déjà des actions RSE.

4. L’engagement du dirigeant est essentiel dans la réussite de la démarche RSE.

5. La démarche RSE s’appuie sur une ambition, une feuille de route et des indicateurs.

6. La RSE est une démarche de progrès continu.

La directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) prend la suite de la directive sur la publication d’informations non financières de 2014 et la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) de 2019. Elle vise à harmoniser le reporting extra-financier des entreprises européennes.

Applicable depuis le 1er janvier 2024, elle fixe de nouvelles normes et obligations de reporting extra-financier. Elle concerne les grandes entreprises et les PME cotées en bourse :

- 2024 (reporting 2025) : entreprises déjà soumises à la directive sur la publication d’informations non financières en vigueur depuis 2018. C’est-à-dire les entreprises remplissant deux des critères suivants : plus de 500 salariés, plus de 40 millions € de chiffres d’affaires, plus de 20 millions € de total de bilan

- 2025 (premier reporting 2026) : entreprises remplissant deux des critères suivants : plus de 250 salariés, plus de 40 millions € de chiffres d’affaires, plus de 20 millions € de total de bilan

- 2026 (premier reporting 2027) : PME cotées en bourse (sauf micro-entreprises : entreprises de moins de 10 salariés dont le total du bilan ne dépasse pas 350 000 € ou dont le montant net du chiffre d’affaires ne dépasse pas 700 000 €)

L’objectif de cette directive est d’encourager le développement durable des entreprises et d’identifier celles qui sont disciplinées en la matière. Les informations récoltées permettront de mieux évaluer l’impact de l’entreprise et de son activité sur l’environnement.

Chantier Comptabilité en triple capital : Évaluer et valoriser la transformation environnementale et inclusive des modèles économiques

Alors que la comptabilité actuelle est exclusivement bâtie sur le capital financier, il s’agit d’intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans les bilans et compte de résultats de l’entreprise. La comptabilité en Triple Capital permet de mesurer les impacts positifs et négatifs (la création et la destruction de valeur) sur le capital environnemental et le capital social de nos structures, pour avoir une vision multi-dimensionnelle (pas seulement économique) dans les prises de décisions.

Notion de « raison d’être »

La raison d’être d’une entreprise, qui s’inscrit à la fois dans le cadre et au-delà de son objet social, se caractérise par l’expression d’un objectif d’intérêt général qui outrepasse la simple recherche du profit à court terme :

- La raison d’être est une mesure d’application volontaire;

- L’entreprise qui le souhaite peut définir quelle est sa raison d’être, c’est-à-dire « pour quoi » elle mène son activité, quels sont les principes dont elle se dote, et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité;

- La raison d’être peut être intégrée dans les statuts de l’entreprise.

Une raison d’être ne se limite pas à une phrase « choc ». C’est la vision de l’entreprise, son cap, et cela dicte sa stratégie globale mais aussi la manière dont elle effectue son métier (ses valeurs). La raison d’être guide les décisions importantes de l’entreprise.

La société à mission

Il s’agit pour une entreprise d’affirmer publiquement sa raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.

L’entreprise peut faire le choix de se transformer en « société à mission ». Le passage d’une entreprise en société à mission s’appuie sur plusieurs modalités à respecter, détaillées dans la loi Pacte et dans les décrets liés.

Ce choix concerne plutôt les entreprises pionnières en matière de RSE, qui souhaiteraient aller un cran plus loin, en adoptant une nouvelle forme de société.

Valoriser l’engagement RSE

Les entreprises font face à une demande croissante de leurs parties prenantes pour plus de transparence sur la manière dont elles intègrent les enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité.

En réponse à cette demande, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à communiquer sur leur démarche RSE et à recourir à des outils de valorisation de leur engagement pour en attester.

Les cadres de référence sont des lignes directrices émanent d’instances internationales, d’application volontaire par les entreprises. Ils sont un moyen de mieux appréhender les enjeux de RSE et une base d’échange entre entreprises sur les actions possibles.

- Les 10 principes du Global Compact : Initiative internationale lancée par l’ONU en 2000, autour de 10 principes universels relatifs aux droits de l’homme, à la lutte contre la corruption, aux normes du travail et à l’environnement;

- Les 17 objectifs de développement durable (ODD) : Adoptés en 2015 par l’ONU, l’Agenda 2030 est le nouveau cadre de référence des Etats pour un développement durable à 2030. Il contient 17 objectifs de développement durable, déclinés en 169 cibles. Les ODD constituent le langage commun du développement durable dans tous les pays du monde et pour tous les types d’acteurs (États, collectivités territoriales, entreprises, ONG…).

- Le label est un outil indépendant pour prouver votre engagement. Il est obtenu lorsque vous respectez l’ensemble des critères demandés. Il prend alors la forme d’un petit visuel apposable sur vos produits et éléments de communication. Cette accréditation n’est pas encadrée par la loi. Elle peut être délivrée par un organisme privé comme une association. Parfois, les entreprises créent leur propre label pour porter à confusion : c’est une pratique de greenwashing.

- La certification est encadrée par la loi, mais non obligatoire. Comme le label, elle prouve vos actions en termes de RSE. Cette reconnaissance est la plus fiable. Elle indique un engagement supérieur à la loi. Par exemple, les normes ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (performance énergétique) sont pertinentes en termes de RSE et donnent lieu à une certification.

- La norme est un cadre. Elle fournit des outils, recommandations et bonnes pratiques pour uniformiser les stratégies RSE. La référence ? La norme ISO 26 000, créée en 2010. Cette dernière ne donne pas lieu à une certification. Vous pouvez affirmer suivre le cadre… Mais sans preuve. On différencie les normes règlementaires (donc obligatoires) des normes volontaires (comme ISO 26 000). Les premières donnent un cadre pour bien appliquer la loi.

- La charte est un document formalisant les engagements d’une entreprise. Comme une déclaration sur l’honneur : on signe le document, sans aucune vérification par un tiers. La charte peut être fournie par un organisme externe ou rédigée par l’entreprise elle-même. En RSE, on trouve par exemple la Charte de la Diversité (lutte contre les discriminations et pour l’inclusivité au travail) ou la charte Relation fournisseurs et achats responsables.

La normalisation permet de valoriser les pratiques et les produits ou services de l’entreprise à partir d’un référentiel attestant le respect d’un référentiel reconnu. Les normes sont d’application volontaire.

En France, l’Afnor est l’organisme chargé de coordonner l’action normative. Elle est également chargée d’homologuer ces normes et de les publier. Des organisations européennes et internationale (ISO notamment) sont aussi chargées de bâtir le consensus normatif au-delà de la France.

- L’ISO 26000 : norme ISO relative à la responsabilité sociétale des organisations. Elle est déclinée en 7 questions centrales ( gouvernance de l’organisation ; droits de l’Homme ; relations et conditions de travail ; environnement ; loyauté des pratiques ; questions relatives aux consommateurs ; communautés et développement local). La norme ISO 26000 n’est pas certifiable car elle ne définit pas de niveau précis d’exigence. Des déclinaisons commerciales de l’ISO 26000 existent, notamment AFAQ 26000 (Afnor certification) et CAP 26000 (Bureau Veritas).

- Autres normes ISO sur des sujets spécifiques de la RSE : ces normes certifiables existent sur des volets spécifiques de la RSE, par exemple :

- la norme ISO 9001 sur le système de management de la qualité ;

- la norme ISO 14001 sur le système de management environnemental ;

- la norme OHSAS 18001 sur l’hygiène et la sécurité du personnel.

Les chartes sont un outil de valorisation de l’engagement de l’entreprise sur la RSE ou un sujet de RSE. En signant une charte, l’entreprise prend publiquement position en faveur du sujet qui en est l’objet.

Il existe des chartes développées par des organismes tiers, auxquelles les entreprises peuvent adhérer, ainsi que des chartes signées et publiées de manière unilatérale par une entreprise.

Quelques exemples de chartes :

- charte Relations fournisseurs responsables ;

- charte de la Parentalité en entreprise ;

- charte d’Engagement LGBT+ de l’Autre Cercle ; – chartes Ethique d’entreprises individuelles ;

- etc.

Les outils d’évaluation et de reconnaissance s’appuient sur des référentiels pour évaluer et vérifier dans quelle mesure l’entreprise intègre la RSE dans sa gestion et ses pratiques. De nombreux outils de ce type existent, avec des modalités et finalités différentes.

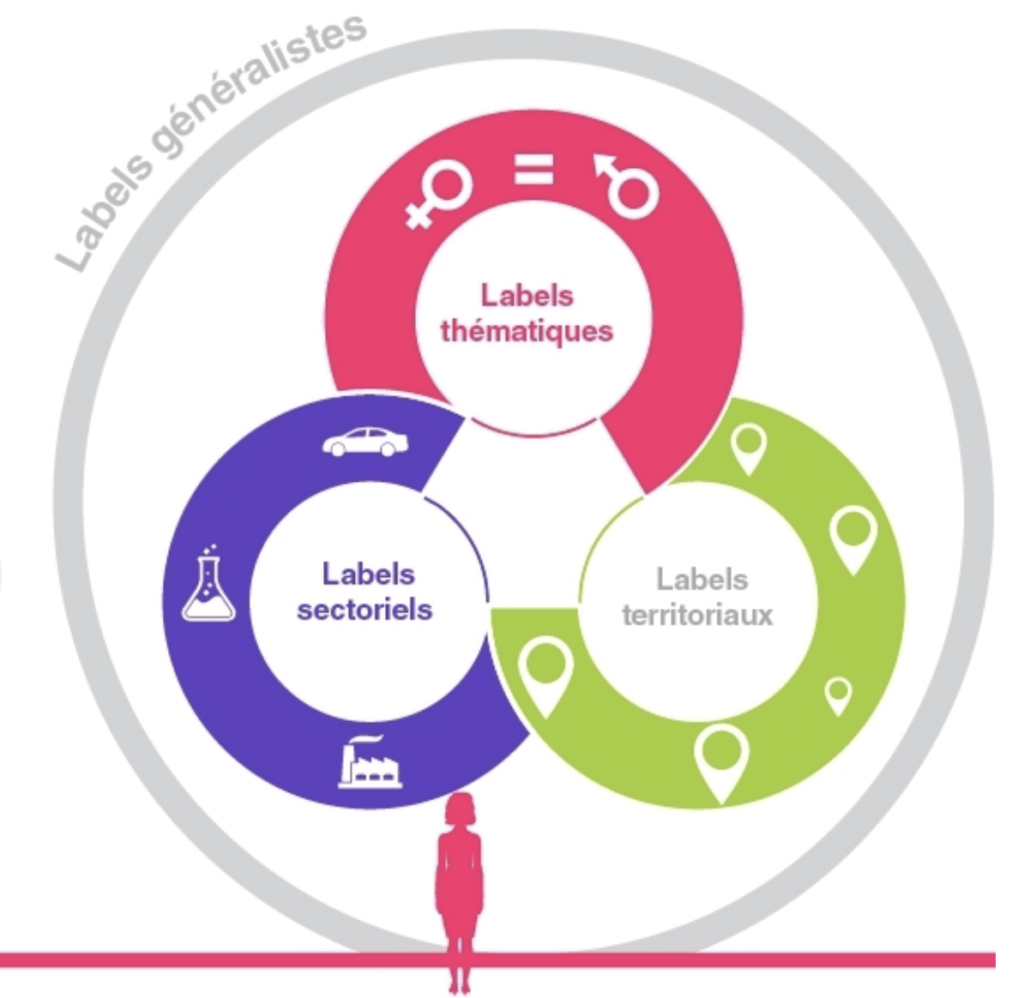

En complément de labels et certifications sur des thématiques précises de la RSE, on retrouve des outils généralistes, portant sur l’ensemble de la démarche RSE de l’entreprise :

- EcoVadis s’appuie sur une plateforme permettant aux donneurs d’ordre de disposer d’une évaluation des performances sociales, environnementales et éthique des affaires de leurs fournisseurs dans le monde entier. Pour l’entreprise fournisseur, l’évaluation s’appuie sur une auto-évaluation effectuée par l’entreprise sur la base d’un questionnaire, complétée par un audit documentaire, une analyse et une évaluation par EcoVadis;

- La démarche B-Corp consiste en une certification octroyée aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. Elle s’appuie sur un questionnaire à remplir par l’entreprise, suivi d’une évaluation pour obtenir la certification (renouvelée tous les 2 ans).

- Le label Lucie permet d’identifier les entreprises qui s’engagent en faveur du développement durable, autour du respect de 7 engagements en cohérence avec les 7 questions centrales de l’ISO 26000. La labellisation Lucie s’appuie sur un parcours en 4 étapes : une auto-évaluation en ligne, une formation, une auto-évaluation supervisée, puis la labellisation Lucie 26000.

- Les labels sectoriels sont développés par des organisations professionnelles qui souhaitent engager leur filière dans une démarche RSE. Ils visent à mieux prendre en compte les spécificités du secteur d’activité dans la démarche RSE. Plusieurs labels sectoriels existent aujourd’hui, en France ou aux niveaux européen et international. Pour plus d’information sur ces initiatives, l’entreprise peut contacter la fédération professionnelle à laquelle elle adhère.

Les labels généralistes s’adressent à tout type d’entreprise.

Les labels territoriaux sont géographiquement limités.

Les labels thématiques sont liés à un enjeu spécifique comme l’égalité ou la biodiversité pr exemple.

Les labels sectoriels sont destinés aux entreprises d’une même secteur d’activité, avec un référentiel adapté à ses spécificités.

Approfondir

Dossier : La communication responsable au coeur de la stratégie RSE

Institutionnels

En Corse, ils ont engagé une démarche RSE

Autres ressources